• Helmut Henschel, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld •

Der Regierungsbezirk Detmold gilt deutschlandweit als die Region mit dem höchsten Anteil an Einwohnern mit russlanddeutschem Hintergrund. Der Grundstein dafür wurde vor allem mit der massenhaften Zuwanderung dieser Bevölkerungsgruppe im Kontext des Zerfalls der Sowjetunion ab dem Ende der 1980er-Jahre gelegt, als tausende (Spät-)Aussiedler in Ostwestfalen-Lippe und der zugehörigen Stadt Bielefeld ihre zukünftige Heimat fanden. Aber bereits in den 1970er-Jahren hatte sich eine Anzahl von russlanddeutschen „Heimkehrern“ in der Stadt am Teutoburger Wald niedergelassen. Als „Fremdlinge von einem anderen Stern“ hatte eine der heimischen Zeitungen diese im Dezember 1972 beschrieben und damit ziemlich punktgenau die Wahrnehmung der Stadtbevölkerung zum Ausdruck gebracht.

Auf verständlicherweise vielen Ebenen herausgefordert, war es bei nicht wenigen Zugewanderten vor allem die Frage der konfessionellen Zuordnung und der damit verbundenen Frömmigkeitspraxis, die im noch wenig vertrauten Umfeld neu ausgelotet werden musste. So hatte ein Großteil der Aussiedler die religiöse Verfolgung als Hauptgrund für ihre Einwanderung in die Bundesrepublik angegeben. Unter anderem aufgrund dieser sehr speziellen Diktaturerfahrung in der Sowjetunion boten die bereits bestehenden Freikirchen in Deutschland für die zugewanderten Gläubigen keine wirkliche Alternative, so dass es recht bald zur Gründung von eigenen Kirchengemeinden kam.

In diesem Kontext feierten vor 50 Jahren auch in einem Brackweder Kindergarten ca. 15 Personen erstmalig einen Gottesdienst und machten dieses Datum zur Geburtsstunde der Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld. Die Aussiedlergemeinde war bundesweit erst die dritte (nach Paderborn und Bonn), die sich im Rahmen der Einwanderungswelle der 1970er-Jahre konstituierte. Sie ist bis heute an drei Standorten in Heepen, Oldentrup und Schildesche vertreten und kann als „Pioniergemeinde“ der mittlerweile sehr vielfältigen freikirchlichen Landschaft mit russlanddeutschen Wurzeln in Bielefeld gelten.

Die russlanddeutschen Mennoniten

Traditionell werden Personen bzw. deren Nachfahren als Russlanddeutsche bezeichnet, die ursprünglich aus Territorien des Heiligen Römischen Reichs stammten, aber im 18. Jahrhundert auf Einladung der Zarin Katharina II. Teile Russlands besiedelten. Dabei handelte es sich um eine heterogene Gemeinschaft, innerhalb der es ursprünglich nur sehr wenig oder gar keinen Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen gab. Tatsächlich ist der verallgemeinernde Begriff des „Russlanddeutschen“ eine nationalistisch konnotierte Wortschöpfung, die von den Nationalsozialisten genutzt wurde, um die in Russland lebenden Deutschstämmigen für die eigene Ideologie („Heim ins Reich“) zu vereinnahmen. Aber auch das stalinistische Terrorregime simplifizierte die begriffliche Zuschreibung, um vor allem ab den 1930er-Jahren auf diesem Wege Drangsalierungsmaßnahmen gegen die deutsche Minderheit zu vereinfachen. Insbesondere letzteres führte bei „den“ Russlanddeutschen selbst dazu, sich als mehr oder weniger einheitliche „Verfolgungsgemeinschaft“ zu definieren, die vom ungarischen Schriftsteller György Dalos (geb. 1943) als „ein merkwürdiges Deutschtum […] eine homogene graue Masse, deren Kitt ihre ethnische Zugehörigkeit war“ beschrieben wurde.

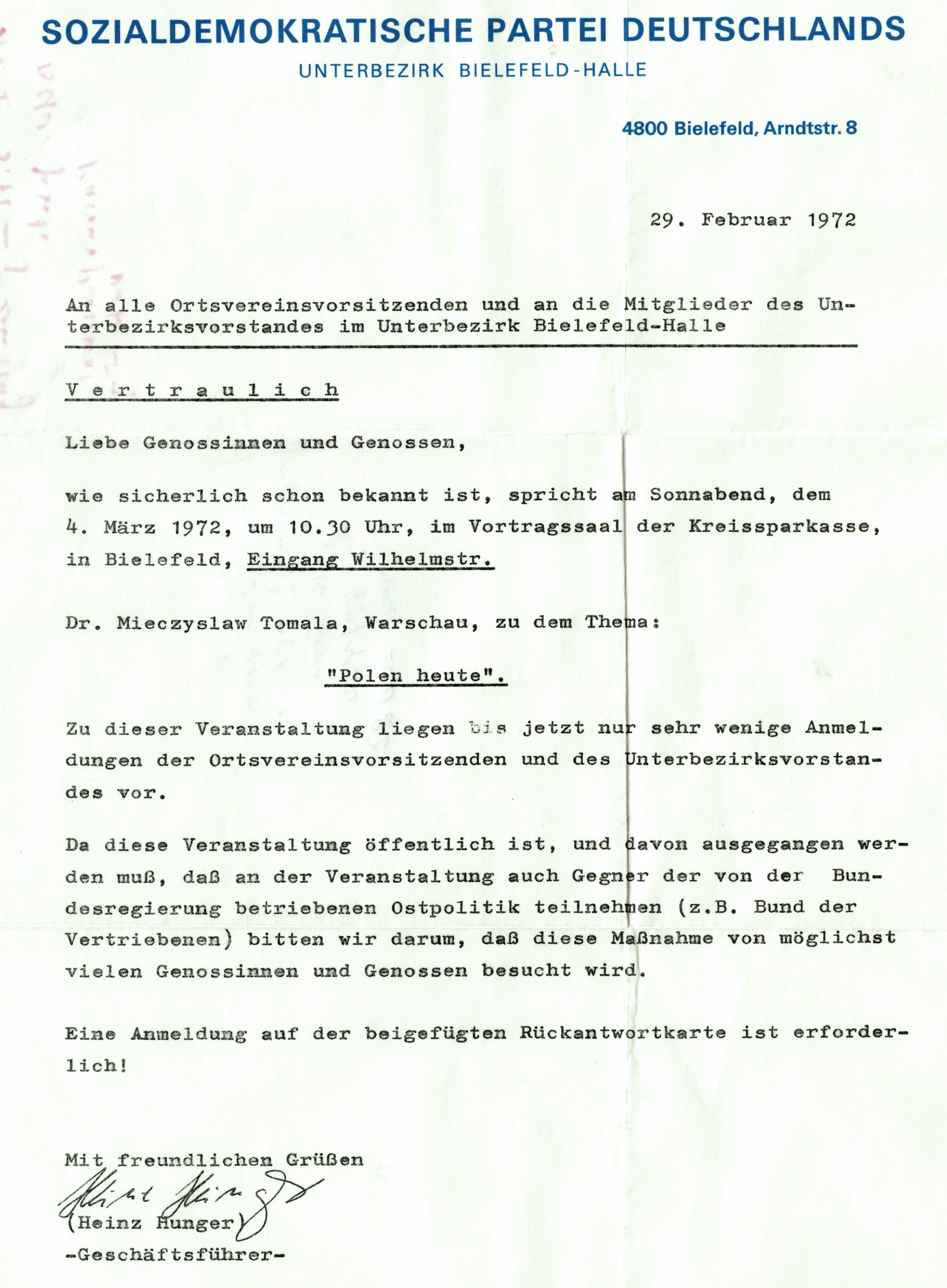

Spätestens mit der repressiven Politik während der stalinistischen „Schreckensherrschaft“ wurde in vielen von ihnen der Wunsch geweckt, in die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren. Der ausbrechende Krieg zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion verschärfte die Situation weiter. Einige gelangten in den Kriegswirren nach Deutschland, der Großteil wurde jedoch weit nach Asien hinein deportiert und häufig zu harter Zwangsarbeit verpflichtet. Von den während des Kriegs nach Westen geflohenen Russlanddeutschen konnte nach 1945 nur ein kleiner Teil in Deutschland bleiben, der Großteil musste unter Zwang wieder in die Sowjetunion übersiedeln und wurde wie die bereits 1941 deportierten Russlanddeutschen ebenfalls Richtung Osten „repatriiert“. Artikel 116, 1 Grundgesetz und das 1953 verabschiedete Bundesvertriebenengesetz ermöglichten zwar auf deutscher Seite die Einwanderung durch Russlanddeutsche, allerdings wurde eine mögliche Ausreise durch die zuständigen sowjetischen Behörden massiv behindert und bereits ein Gesuch konnte als „Loyalitätsbruch“ gewertet werden, so Edwin Warkentin vom Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, was teilweise „schwere Konsequenzen“ für Einzelne mit sich brachte. Erst durch die mit der „neuen Ostpolitik“ Willy Brandts (1913-1992) forcierte Annäherung der Bundesrepublik an die Staaten des Warschauer Paktes erfuhren die Ausreisebedingungen, gerade im Hinblick auf Familienzusammenführungen, eine gewisse Erleichterung. In diesem Kontext erlebte auch Bielefeld Anfang der 1970er-Jahre einen größeren Zustrom an Aussiedlern; aus ihnen heraus bildete sich dann die Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld.

Diese Glaubensgemeinschaft war ursprünglich nur eine von vielen in Russland siedelnder Gruppen deutscher Herkunft. Sie ging aus dem „radikalen“ respektive täuferischen Flügel der Reformation hervor und erhielt ihren Namen nach einem der für sie wesentlichen Vordenker, dem friesischen Theologen Menno Simons (1496-1561). Ein Teil von ihnen ließ sich im 16. Jahrhundert in Westpreußen nieder, wo sie zwar weitgehend geduldet wurden, sich aber mit zunehmend stärkerer Einflussnahme durch die preußische Krone immer weiteren Bedrängnissen ausgesetzt sahen. Infolgedessen wurde das Angebot der russischen Zarin Katharina, bis dahin unbesiedeltes Land in der südlichen Ukraine bebauen zu dürfen, von mehreren hundert Familien als „Gottesgeschenk“ betrachtet und ab 1789 aktiv wahrgenommen. Vor allem die versprochene Befreiung vom Wehrdienst war für viele Mennoniten attraktiv, war (und ist) doch die eigene Gewaltlosigkeit (neben der Erwachsenentaufe) eines der wesentlichen Merkmale mennonitisch-täuferischer Theologie. Auch das Versprechen auf weiträumiges Ackerland trug zur Entscheidungsfindung bei, da gerade der Umstand fehlender landwirtschaftlicher Fläche für die mennonitischen Großfamilien in Westpreußen zunehmend zum Problem geworden war. Weitere Einwanderungswellen in das Zarenreich folgten; um 1920 lebten etwa 100.000 bis 120.000 Personen mit mennonitischer Herkunft in Russland bzw. der Sowjetunion.

Wie auch bei den anderen deutschen Gruppierungen führten in der Hauptsache Verfolgung und Ausgrenzung zum Auswanderungswillen bei den Mennoniten. Innerhalb der Glaubensgemeinschaft entwickelte sich darüber hinaus das religiöse Motiv der Diaspora, ein ursprünglich die Zerstreuung und das Exil der jüdischen Gemeinschaft beschreibender Begriff; er gab den Mennoniten die Möglichkeit, diese Phase der Unterdrückung und das eigene Schicksal in ein sinnstiftendes Deutungsmuster einzuordnen. In der Tat traf sie die kommunistische Verfolgung „doppelt“ hart: Sie wurden nicht nur aus ethnischen, sondern auch aufgrund ihrer Religion verfolgt, die in der atheistisch-sozialistischen Sowjetunion ebenfalls für Anstoß sorgte. Die in diesem Zusammenhang empfundene und tatsächlich erlebte Fremdheit bewirkte darüber hinaus eine Glorifizierung Deutschlands als dem „Heimatland“, welches der eigenen Heimatlosigkeit ein Ende setzten würde. Die später erlebte Diskrepanz zwischen eigener Erwartung und der tatsächlichen Situation in Deutschland sollte dabei noch zu größeren Schwierigkeiten in Fragen der Integration und des Einlebens mit sich bringen.

Erste Berührungspunkte in Bielefeld

Auch wenn die wesentlichen Hauptlinien russlanddeutscher Geschichte in Bielefeld sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und schwerpunktmäßig sogar erst ab Ende der 1960er-Jahre entwickelten, hatte es doch schon vorher Berührungspunkte gegeben. Eine Besonderheit stellten ab 1922 die „Wolgakinder“ dar. Auf Intervention des selbst russlanddeutschen Pfarrers Johannes Schleuning (1879-1961) und mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes und der v. Bodelschwinghschen Anstalten aus Gadderbaum wurden hunderte Kinder in mehreren Schüben über Zwischenstationen aus der mittleren und unteren Wolga-Region nach Bethel gebracht. Diese Transporte waren durch eine äußerst bedrohliche und ausgedehnte Hungerkatastrophe in der Herkunftsregion erforderlich geworden, die letztlich mehrere Millionen Todesopfer forderte und durch weltweit agierende Hilfsorganisationen Aufmerksamkeit fand, schließlich auch in Bielefeld. Nach einem kurzen Aufenthalt in Wohneinheiten der Betheler Anstalten wurden die Kinder auf Pflegefamilien in der Region verteilt. 1924 war diese Frage größtenteils geregelt; die Mehrheit war auf Bauernhöfen in Oberbauerschaft und im Versmolder Raum untergekommen. Ein Teil der Kinder wanderte auch nach Amerika aus. Am 9. November 1924 hatte Frieda von Bodelschwingh (1874-1958) erstmalig den „Wolgatag“ organisiert, der die Kinder in Bethel wieder zusammenbrachte. Es folgten weitere Treffen und ein regelmäßiger Rundbrief, der die gegenseitige Kontaktaufnahme und die Weitergabe einschlägiger Informationen ermöglichte. Bis in das Jahr 2002 sind lose Kontakte und Treffen der „Betheler Wolgakinder“ nachzuweisen.

Noch intensiver entwickelten sich die russlanddeutschen Bezüge zu Bielefeld nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die bis dahin beinahe homogene Stadtgesellschaft veränderte sich wesentlich durch den Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen, die am Teutoburger Wald eine neue Heimat fanden. Diese hoben die durch Krieg und Kriegsfolgen fast bis auf die Hälfte dezimierte Einwohnerzahl Bielefelds bis zum Sommer 1947 gar über Vorkriegsniveau. 1951 stammte etwa 1/5 der Einwohnerschaft aus den nunmehr polnischen Gebieten wie z.B. Schlesien oder Pommern. Die Eingliederung dieser Bevölkerungsgruppe in Wirtschaft, Kultur, Politik und viele weitere Bereiche war der bislang größte gesellschaftliche Umbruch in der Stadtgeschichte, wie der Historiker Reinhard Vogelsang beschreibt.

Teil der Flüchtlingsbewegung waren auch aus Westpreußen kommende Mennoniten. Sie versammelten sich ab 1946 zu eigenen Gottesdiensten, unter anderem auch in den Räumlichkeiten der Pauluskirche im Ostmannturmviertel. Aus dieser Gruppe heraus entstand einige Jahre später die bis heute bestehende Mennonitengemeinde Bechterdissen, einem Stadtteil von Leopoldshöhe. Die Gemeinde in Bechterdissen vergrößerte sich durch den ab den 1960er-Jahren einsetzenden Zustrom von südamerikanischen und einzelnen russlanddeutschen Glaubensgenossen. Viele von ihnen ließen sich in Bielefeld nieder, so dass ab 1974 zusätzliche Versammlungen zunächst in einer Werkskantine an der Beckhausstraße, anschließend in den Räumlichkeiten einer Textilfabrik und schließlich in einem eigenen Gotteshaus im Stadtteil Baumheide stattfanden. Aus dieser bald von Bechterdissen losgelösten Bielefelder Gemeinde entstand ein ganzer Verbund, zu dem mittlerweile 21 Gemeinden gehören, die allesamt im erweiterten Bielefelder Raum ansässig sind.

Die „neue Ostpolitik“ und ihre Folgen für Bielefeld

Die etwa ab 1969 von der sozialliberalen Koalition in Bonn und im Besonderen von Egon Bahr (1922-2015) politisch eingefädelte „neue Ostpolitik“ unter dem Leitsatz „Wandel durch Annäherung“ hatte schon bald auch für Bielefeld unmittelbare Auswirkungen. Die in der Folge erleichterten Ausreisebedingungen für Russlanddeutsche brachten recht schnell erste Aussiedler in die Stadt. Gerade bei den Mennoniten war es von besonderer Wichtigkeit, in der „eigenen“ Gruppe zu bleiben, was die Konzentration der Zuwanderung auf einige wenige Städte erklärt. Für sie war es von großer Bedeutung, mit Menschen in Kontakt zu sein, die die eigene (konfessionelle) Geschichte kannten und teilten. Da in Bielefeld bereits eine größere Zahl aus Westpreußen und Südamerika zugezogener Mennoniten lebte (darunter beispielsweise mit dem in Paraguay geborenen Georg Epp der spätere langjährige Jugendamtsleiter der Stadt), war die Situation für die Hinzukommenden besonders attraktiv.

Zu Beginn der 1970er-Jahre zogen jährlich etwa 300-600 russlanddeutsche Aussiedler in die Stadt, ab ca. 1976 waren es jedes Jahr 1100-1300 Personen, die hier ihren Wohnort wählten. Bielefeld nahm so bis 1979 etwa 7.000 russlanddeutsche Zuwanderer auf, was im Vergleich etwa dreimal so viel war, wie andere deutsche Städte ähnlicher Größe leisteten. Ein deutscher Mitarbeiter der im kanadischen Winnipeg erscheinenden Zeitschrift Der Bote schätzte außerdem, dass um 1976 drei Viertel aller baptistischen und mennonitischen Einwanderer in Deutschland zu dieser Zeit in einem Umkreis von hundert Kilometern um Bielefeld zu finden waren.

Wer in der Stadt eintraf, wurde in der Regel im etwa 400 Personen fassenden, um 1955 eingerichteten Aufnahmelager Teichsheide untergebracht. Dort wurden die Aussiedler von der Stadtverwaltung vor allem in „technischen“ Fragen, darüber hinaus aber auch durch den Evangelischen Gemeindedienst im Evangelischen Johanneswerk betreut. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützten bei Behördengängen und führten die Neuankömmlinge zugleich in die Gegebenheiten, Möglichkeiten aber auch Tücken der neuen Umgebung ein. 1973 wurde vor Ort eine Spielstube für Kinder eingerichtet, die den beschäftigten Eltern den Rücken freihielt, sich zugleich aber auch als sprachlich-didaktisch unterstützendes Instrument erwies. Die Leitung des Heims wurde von der Stadt der Arbeiterwohlfahrt übertragen. Dort kam es im Hinblick auf den seit 1972 tätigen Heimleiter Otto Brandt bald zu Schwierigkeiten. Im November 1973 beschwerten sich erstmals mehrere Sozialarbeiterinnen der städtischen Vertriebenenfürsorge beim zuständigen Sozialdezernenten Wilhelm Bökenkamp (1923-2007) über Brandts mehr als unzureichende Führungs- und Fürsorgequalitäten. So wurde unter anderem bemängelt, dass die untergebrachten Aussiedler es nicht wagten, sich mit einem Anliegen an Brandt zu wenden, „da sie befürchteten, in einem Ton und einer Lautstärke von ihm behandelt zu werden, wie sie ihn noch aus den schlimmsten Zeiten ihres Daseins im Ohr haben […]“. In einem weiteren Brief wurde die Vermutung ausgesprochen, dass die Bewohner des Aufnahmelagers nach ihrer Ankunft in Deutschland „spätestens in Bielefeld durch Herrn Brandts Verhalten total verunsichert und verängstigt“ seien. Infolgedessen wurde der fast 70-Jährige Heimleiter im Januar 1975 entlassen und durch Ferdinand Weisser ersetzt.

Das primäre Ziel der Stadtverwaltung war, die Aussiedler möglichst bald in eigenen Wohnungen unterzubringen. Ziel der zuständigen Ämter war die „Zerstreuung“ der russlanddeutschen Community über das ganze Stadtgebiet, um auf diesem Wege jegliche Art von „Ghettoisierung“ gleich im Keim zu ersticken. Die Betroffenen selbst jedoch legten sehr viel Wert darauf, in die Nähe von Verwandten mit bereits festem Wohnsitz und später in die Nachbarschaft der jeweils besuchten Kirche zu gelangen. Vor allem Baumheide, Sieker und Sennestadt waren in diesem Kontext gefragte Stadtteile bzw. -bezirke. So ließ sich zwischen 1976 und 1979 mehr als ein Viertel aller Zuwanderer dieser Dekade in Baumheide nieder. Die daraus resultierende Spannung zwischen offizieller Politik und der persönlichen Situation führte in einigen Fällen dazu, dass einzelne Familien sehr lange im Aufnahmelager blieben. Der Umgang mit den aus der Sowjetunion Zugezogenen sorgte mitunter auch für Unmut in der „alteingesessenen“ Einwohnerschaft Bielefelds. So sah man bei den Russlanddeutschen unter anderem eine bevorzugte Behandlung gegenüber anderen Einwanderergruppen. Für noch größeren Ärger sorgte jedoch vor allem die Vergabe von Sozialwohnungen, die teilweise innerhalb weniger Wochen erfolgte, obwohl „einheimische“ Familien bereits jahrelang auf Wohnungen gewartet hatten.

Holpriger Anfang

Die Integration der neuen Bürgerinnen und Bürger gestaltete sich insgesamt schwieriger, als ursprünglich erwartet worden war, wie der kanadisch-mennonitische Historiker Hans P. Werner in seiner Untersuchung der Bielefelder Verhältnisse feststellt. In einem Artikel der Neuen Westfälischen von 1971 hieß es, die Kinder würden sich schnell integrieren, aber „für die älteren Einwanderer könnte es nie ganz gelingen“. Sechs Jahre später war die Zeitung immer noch optimistisch, als sie bemerkte, dass das niedrigere Durchschnittsalter der einwandernden Familien „ihre Integration erleichtern und ihre Mobilität erhöhen würde.“ Ein Treffen zwischen Angehörigen der Stadtverwaltung und einigen Aussiedlern im Jahr 1976 zeigte allerdings klar auf, dass auch die junge russlanddeutsche Generation mit diversen Problemen im Hinblick auf das Einleben in die neue Umgebung respektive den westlichen Lebensstil zu kämpfen hatte. Eine Herausforderung betraf den Umgang mit Religion und Glaube.

In der Sowjetunion war die persönliche Glaubenspraxis durch die politische und gesellschaftliche Stigmatisierung grundsätzlich mit weitreichenden persönlichen Konsequenzen verbunden gewesen, wie z.B. die Versagung einer Heiratsgenehmigung, das Verbot einer universitären Ausbildung und vielerlei Schikanen in der Schule und auf dem Arbeitsplatz. Dies betraf vor allem Christen mit mennonitischem Hintergrund. Infolgedessen wuchs auf der einen Seite zwar das nach innen gerichtete Zusammengehörigkeitsgefühl der verfolgten „Schicksalsgemeinschaft“, andererseits wurde fast zwangsläufig die immer stärkere Abgrenzung zur nicht dazugehörigen Außenwelt gepflegt. Eine rein nominelle Mitgliedschaft in der Freikirche war aufgrund der daraus resultierenden Folgen undenkbar. Vor allem die Übergriffigkeit des sowjetischen Staates auf die eigenen Kinder führte auch nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik häufig zu einer grundlegenden Skepsis diesbezüglich gegenüber allen staatlichen Stellen.

In diesem Sinne sollte die Ankunft und Niederlassung in Bielefeld eine echte „Heimkehr“ aus der „Diaspora“ und Erleichterung der Situation bewirken, führte bei vielen aber eher zum Gegenteil. Nicht wenige der Ankömmlinge waren schockiert und schon bald desillusioniert. Gerade Religion spielte kaum eine Rolle, was man als „typisch deutsch“ erwartet hatte, genoss in bundesrepublikanischen Gesellschaft keinen hohen Stellenwert (mehr). Und dieser Befund betraf nicht nur die mehrheitlich säkular eingestellte Bevölkerung, auch mit den bestehenden Frei- und Landeskirchen fand man keinen ausreichend gemeinsamen Nenner. In der Sowjetunion hatte der Kirchgang Folgen für den Einzelnen gehabt; wer diese auf sich nahm, hatte normalerweise eine sehr bewusste Entscheidung getroffen. In Deutschland ging die Mehrheit selbst der Kirchenmitglieder maximal an Festtagen in den Gottesdienst; eine Frömmigkeitspraxis war nicht die Regel. Zwar hatte man aus der für sie lebensfeindlichen Umwelt des Kommunismus entkommen können, traf aber hier, zumindest in der eigenen Wahrnehmung, auf fast ebenbürtige Angriffe auf das eigene Selbstverständnis und Weltbild. Unter anderem daraus resultierte die Entscheidung, eigene Freikirchen zu gründen.

Die Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld

Unter diesen Umständen erfolgte am 15. Juni 1974 schließlich die Gründung der späteren Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld während eines Gottesdienstes im von der Brackweder Bartholomäus-Kirchengemeinde getragenen und seit 1966 bestehenden Kindergarten Arche Noah in der Schulstraße 71. Organisatorisch und geistlich-theologisch wurde die Gemeinde von einer ebenfalls noch jungen russlanddeutschen Gemeinde aus Paderborn betreut. Vor Ort übernahm ab November 1974 der hauptberuflich als Hausmeister tätige Peter Rings die Verantwortung und wurde erster Leiter der Gemeinde in Bielefeld. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wuchs die Gemeinde durch den weiteren Zuzug von russlanddeutschen Aussiedlern auf über 40 Mitglieder, sodass der Gruppenraum des Kindergartens die wöchentlichen Besucher nicht mehr fassen konnte. Alex Funke (1914-2003), Leiter der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in Bielefeld, bot den Gläubigen die Aula des dortigen Gymnasiums an, was die Situation sofort erleichterte. Im Oktober 1976 konnte schließlich der erste Gottesdienst in Gadderbaum gefeiert werden. Darüber hinaus waren durch die neu geschaffene Raumsituation weitere Veranstaltungsformate möglich: Ab sofort praktizierte die Gemeinde regelmäßig eigene Kinder- und Jugendgottesdienste, auch ein Gemeindeorchester wurde eingerichtet. Ein Chor war schon unmittelbar nach der Gemeindegründung entstanden. Die frühen Schwerpunkte auf Chor und Orchester zeigen die für russlanddeutsche Gemeinden besondere Bedeutung der musikalischen Ausgestaltung der Gottesdienste. Die Aula war außerdem Lokalität für Hochzeiten und die für Christen mennonitischer Prägung besonders wichtigen Taufgottesdienste, bei denen im Gegensatz zu den Landeskirchen nur Erwachsene getauft wurden und werden.

Am 27. Juni 1978 erfolgte die Eintragung der Freikirche in das Vereinsregister des Amtsgerichts Bielefeld, damals noch unter dem etwas sperrigen Namen Freie-Evangeliums-Christen-Brüdergemeinde Bielefeld. Im siebenköpfigen Vereinsvorstand waren zu diesem Zeitpunkt bereits auch Mitglieder vertreten, die keinen russlanddeutschen Hintergrund hatten. Während dieses Zeitraums wurde die gemeindliche Leitung von dem ursprünglich als Maler tätigen Peter Wiebe (1929-2021) übernommen, der die Gemeindegeschicke über 10 Jahre lenken sollte. Dieser war nach einem durchaus herausfordernden Leben in der Sowjetunion im Januar 1977 aus dem Gebiet Irkutsk über das Aufnahmelager Unna-Massen nach Bielefeld gekommen, wo er zunächst, wie viele andere, mit seiner Familie in der „Teichsheide“ unterkam. Am 31. August 1980 wurde er ordiniert und bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1989 in Vollzeit von der Gemeinde beschäftigt.

Unter seiner Ägide wurde auch das erste große Bauprojekt der Gemeinde realisiert. Da die Mitgliederzahl weiter wuchs, erwarb man im November 1979 im Stadtbezirk Heepen unter der Adresse Kleebrink 3 eine zehn Jahre zuvor errichtete Tiefkühllagerhalle, die vorrangig in Eigenregie der mittlerweile über 200 Gläubigen zum neuen Gemeindehaus mit einer Kapazität für knapp 600 Besucherinnen und Besucher umgebaut wurde. Nur ein Jahr später, im November 1980, wurde das umgestaltete Gebäude mit einem Festgottesdienst eingeweiht. Und auch in diesem Fall war der Umzug mit einer Erweiterung vor allem der musikalischen Gemeindeaktivitäten verbunden: Bis 1983 formierten sich nacheinander ein Kinder-, Jugend- und Seniorenchor.

1987 kam es intern erstmals zu konkreten Überlegungen im Hinblick auf die Gründung weiterer, außerhalb der Stadt bzw. des Bezirks Bielefeld-Mitte liegender Kirchengemeinden. Diese sollten als Anlaufstellen für die Aussiedlerströme dienen, die als Folge des sich anbahnenden Zerfalls der Sowjetunion zu erwarten waren. Die Stadt Bielefeld hatte der Gemeinde einen entsprechenden Hinweis gegeben, um so eine noch stärkere Konzentration von Russlanddeutschen auf diesem Wege zu verhindern. Im Lauf der nächsten Jahre entstanden unter anderem bald eigenständige Ableger in Gadderbaum, Brackwede und Oerlinghausen.

Am 29. April 1990 wurde der Name der Gemeinde beim Amtsgericht Bielefeld schließlich in die bis heute bestehende Bezeichnung Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld geändert. 1991 wurde Dr. Heinrich Klassen (geb. 1961) zum Leiter der Gemeinde bestimmt; diese Tätigkeit nimmt er bis heute wahr. Ein besonderes Jahr erlebte die Gemeinde 1994, als sich insgesamt 79 Personen taufen ließen. 1995 waren über 700 Personen Mitglieder in der Gemeinde. Nachdem bereits zuvor im Gemeindehaus am Kleebrink Anbauten notwendig geworden waren, erfolgte durch die Einweihung eines weiteren Gemeindehauses am Kuckucksweg in Oldentrup im Jahr 2000 eine neuerliche Erleichterung der räumlichen Situation. Im Mai 2017 wurde schließlich ein dritter Standort in der Apfelstraße in Schildesche eröffnet. Alle drei Standorte bilden bis heute die Gesamtgemeinde.

Neben den „klassischen“ vor allem gottesdienstlichen Angeboten engagierte sich die Glaubensgemeinschaft in den vergangenen 50 Jahren in verschiedensten diakonischen und sozialen Bereichen. Unter anderem wurden zwei Kindertagesstätten und eine Tagespflege in Bielefeld etabliert, sowie diverse Projekte im Hinblick auf Flüchtlingshilfe und Suchtberatung gestartet. Auch im Ausland konnten mehrere humanitäre Hilfsvorhaben umgesetzt werden. Während dieses Zeitraums ist die Gemeinde auf mittlerweile 1.075 Mitglieder angewachsen.

Als in den 1970er-Jahren die ersten russlanddeutschen Aussiedler Bielefelder Boden betraten, gestaltete sich deren Start in der neuen Umgebung schwieriger, als es sich sowohl die Einwanderer, aber auch die aufnehmende Bürgerschaft vorgestellt hatten. Zu weit lagen die gegenseitigen Erwartungen voneinander entfernt. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnte sich Bielefeld langsam aber stetig zum echten „Hot Spot“ für diese Zuwanderungsgruppe entwickeln, was vor allem durch die Einwanderungswellen um 1990 zum Ausdruck kommt. Symbolisch dafür stehen die vielen Freikirchen mit russlanddeutschen Wurzeln, die mittlerweile in beinahe jedem Stadtteil zu finden und ein fester und nicht wegzudenkender Bestandteil der Bielefelder Stadtgesellschaft geworden sind.

Quellen

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,1/Westermann-Sammlung, Nr. 170

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 104,3/Einwohnermeldeamt, Nr. 17

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 109,1/Sozialamt, Nr. 437

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 109,1/Sozialamt, Nr. 5277

- Vereinsregister beim Amtsgericht Bielefeld, VR 1903

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,2/Zeitungen, Nr. 32: Neue Westfälische, Ausgabe vom 28. April 2022

Literatur

- Dalos, György, Geschichte der Russlanddeutschen, Von Katharina der Großen bis zur Gegenwart, München 2015.

- Dyck, Johannes, Mennonitengemeinden in Bielefeld und Umgebung, Artikel im MennLex, Band 5, URL: https://www.mennlex.de/doku.php?id=loc:bielefeld, abgerufen: 16. Januar 2024.

- Ens, Kornelius, Russlanddeutsche Migrationskirchen: Entstehung und Herausforderungen, in: BpB, Informationen zur politischen Bildung, (Spät-)Aussiedler in der Migrationsgesellschaft, Ausgabe 2/2019, S. 33-34.

- Götz Lichdi, Dieter, Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart. Von der Täuferbewegung zur weltweiten Freikirche, o.O., 2004.

- MBG Bielefeld, Festschrift zum 30-jährigen Gemeindejubiläum der Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld, Bielefeld 2004.

- Klassen, John N., Russlanddeutsche Freikirchen in der Bundesrepublik Deutschland. Grundlinien ihrer Geschichte, Entwicklung und Theologie, Bonn 2007.

- Kuhlemann, Hildegard: Wolgakinder in Bethel, in: 99. Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte (2004), S. 377-398.

- Panagiotidis, Jannis, Zur Definition: Wer sind die Russlanddeutschen? Onlineartikel, abgerufen am 4. Juni 2024.

- Thau, Bärbel, Integrative Arbeit im sozialen Brennpunkt. Aussiedlerbetreuung im Übergangswohnheim Teichsheide in Bielefeld, in: Hallerberg, Michael; Kindt, Fabian (Hrsg.), Heimat für Fremde? Migration und Integration in Deutschland vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart mit Beispielen aus Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld 2011, S. 199-205.

- Warkentin, Edwin, Zuwanderung ab 1945. Russlanddeutsche: Die unsichtbare Gruppe. Onlineartikel, abgerufen am 2. Mai 2024.

- Werner, Hans P. „Feeling at Home“: Soviet Mennonites in Bielefeld, Germany, 1950 – 1990, in: 20. Journal of Mennonite Studies (2002), S. 155 – 178, online verfügbar, abgerufen 17. Juni 2024.

- ders., Imagined Homes. Soviet German Immigrants In Two Cities, Manitoba 2007.

Online-Ressourcen

-

https://www.hdg.de/lemo/kapitel/geteiltes-deutschland-modernisierung/neue-ostpolitik.html, abgerufen am 10. Juni 2024

-

https://mb-bielefeld.de/geschichte/, abgerufen 19. Juni 2024

-

https://mb-bielefeld.de/pressemitteilung-einflussreicher-mennonitischer-pastor-verstorben/, abgerufen 19. Juni 2024

Erstveröffentlichung: 01.06.2024

Hinweis zur Zitation:

Henschel, Helmut, 15. Juni 1974: Mit der Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld wird in der Stadt die erste russlanddeutsche Freikirche gegründet, https://historischer-rueckklick-bielefeld.com/2024/06/01/01062024/, Bielefeld 2024